Maîtrise des impacts d’exploitation minière

La production électronucléaire d’électricité constitue un atout vis-à-vis de la transition énergétique. Aujourd’hui, 55 % de la production mondiale d’uranium réside sur une technique minière particulière : la récupération in-situ (ISR pour In Situ Recovery). Cette technique, développée vers la fin des années 50, consiste à faire injecter et faire circuler des solutions lixiviantes dans une zone du sous-sol présentant une minéralisation d’uranium. Au cours de cette circulation, les fluides s’enrichissent en uranium dissous et sont ensuite extraits et acheminés en surface où l’uranium est séparé. Cette exploitation ne nécessite pas d’excaver, transport et broyer d’importants volumes de roche ce qui lui permet de rendre certains gisements économiquement exploitables. Pour optimiser une telle exploitation, le fluide doit présenter un haut potentiel de mobilisation de l’uranium, qui est soluble en conditions oxydantes, acides ou basiques. En fonction des propriétés minéralogiques des gisements, la voie acide est généralement préférée, via l’utilisation d’acide sulfurique.

Orano opère la mine de Katco (Kazakhstan), la plus grande mine d’Uranium au monde, détenue conjointement avec Kazatomprom, la société d’état du Kazakhshan. Depuis ~20 ans, une collaboration entre le Centre de Géosciences et Orano vise améliorer la compréhension des processus au sein du réservoir afin de prédire et optimiser la récupération d’uranium (Lagneau et al. 2019, Collet et al. 2023), ainsi que l’impact environnemental (Escario et al. 2023). Ces recherches se basent sur l’utilisation de modèles hydrogéochimiques (avec le logiciel de transport réactif Hytec), pour modéliser les écoulements de fluide au sein du gisement sableux, le transport des éléments dissous et les interactions géochimiques eau/roche. En particulier, un contrat cadre de collaboration de 4 ans a été réalisé (2020-2024) qui focalise, entre autre, sur la maîtrise de l’empreinte environnementale des applications ISR au Kazakhstan (Katco) et en Mongolie (Zoovch’Ovoo, exploitation prévue en 2028).

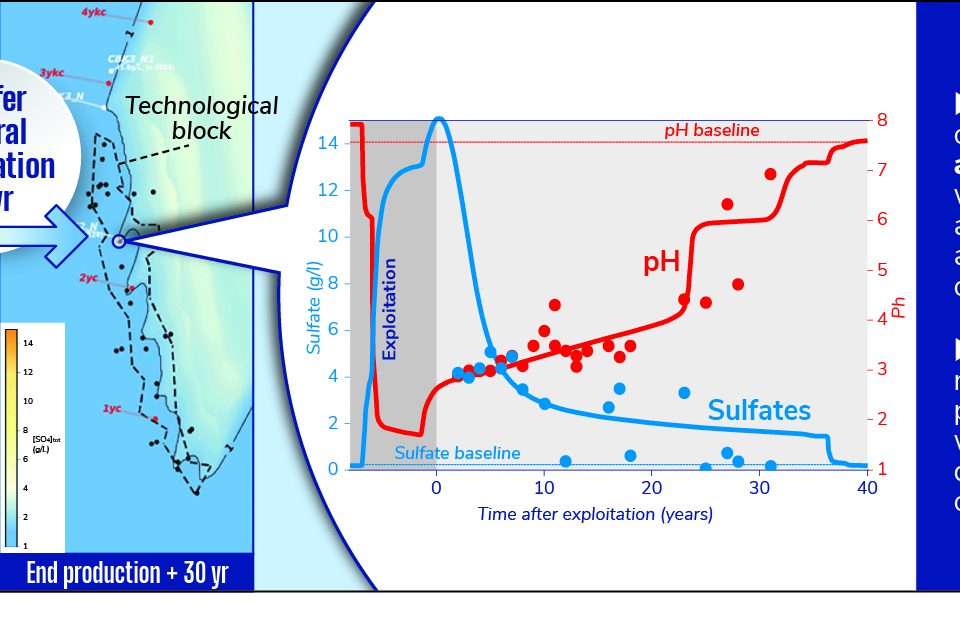

Jusqu’il y a peu, il n’existait pas de vérification ou de démonstration à long terme de l’atténuation naturelle de l’impact de ces exploitations sur la chimie des eaux. La thèse de Razane Doucmak (CD 2021 – 2024) a franchi ce cap en s’intéressant au suivi environnemental de 35 ans d’une mine exploitée par ISR à proximité de Katco, en calibrant les processus géochimiques au travers de simulation modélisant les 10 ans d’exploitation et les 40 ans d’évolution des conditions géochimiques sur un modèle kilométrique. Cette simulation constitue une application inédite du transport réactif et constituent la première démonstration quantifiée de l’impact d’une telle exploitation (Doucmak et al. 2025). Sa force réside dans le fait qu’elle utilise un modèle unique pour la production et l’impact environnemental, permettant d’ouvrir la voie à une optimisation conjointe entre la production d’uranium et son impact. Parfois supposés antinomiques, cette thèse a également démontré que les aspects économiques et environnementaux pouvaient être améliorés conjointement à travers une compréhension fine des processus d’exploitation. Ceci constitue une révolution dans la façon d’aborder l’ISR de l’uranium et de nombreuses stratégies de pilotage sont à l’étude, au sein d’un nouveau contrat cadre de collaboration avec Orano qui a débuté en 2025.

Contacts : Nicolas Seigneur, Razane Doucmak, Vincent Lagneau

Centre : Centre de Géosciences